Симптоматика кадрирования

Авторская колонка | КУРЬЕЗНАЯ КРИТИКА | 2.02.2022

Симптоматика кадрирования

Авторская колонка | КУРЬЕЗНАЯ КРИТИКА | 2.02.2022

Обходя детективную историю с обрезанием картины, которая может оказаться довольно прозаичной, Куратор Искусствоведов задался вопросом о кадрировании. Кадрировании как особом феномене. В своём новом тексте из нашей рубрики «Курьезная критика» Искусствоведов подходит к этому феномену с неочевидных точек, местами возможно даже провокационных.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Окружающий человека мир постоянен лишь в том, что всегда нуждался в усечении: уж больно много лишнего, избыточного и суетного кругом. Память просеивает события, взгляд упускает детали, слух улавливает отдельные волны — и это мы говорим лишь о процессах восприятия… Когда же дело заходит о репрезентации образов, то очевидным становится появление всё новых и новых рамок, обусловленных не только субъективными особенностями отображения, но и свойствами медиума. Полотно холста заканчивает презентацию (в самом упрощенном смысле) на сгибах подрамника или кромке рамы, фотография — в границах бумаги, видео — в контурах экрана. Отсюда выходит целый ряд дилемм по поводу репрезентации. К примеру, живописного образа посредством монитора, фотографии или, прости господи, сувенирной продукции.

Кочуя по миру ретрансляторов, авторское видение доходит до нас, не побоюсь этого сравнения, пожёванным. Таким образом, это изрядно покусанное яблоко (как бы здесь не построить дополнительных культурных и технологических смыслов) попадает в руки зрителю, забывшему, как яблоко выглядит в первоначальном виде, и жадно съедающему его, потому что есть, ух, как хочется.

Окружающий человека мир постоянен лишь в том, что всегда нуждался в усечении: уж больно много лишнего, избыточного и суетного кругом. Память просеивает события, взгляд упускает детали, слух улавливает отдельные волны — и это мы говорим лишь о процессах восприятия… Когда же дело заходит о репрезентации образов, то очевидным становится появление всё новых и новых рамок, обусловленных не только субъективными особенностями отображения, но и свойствами медиума. Полотно холста заканчивает презентацию (в самом упрощенном смысле) на сгибах подрамника или кромке рамы, фотография — в границах бумаги, видео — в контурах экрана. Отсюда выходит целый ряд дилемм по поводу репрезентации. К примеру, живописного образа посредством монитора, фотографии или, прости господи, сувенирной продукции.

Кочуя по миру ретрансляторов, авторское видение доходит до нас, не побоюсь этого сравнения, пожёванным. Таким образом, это изрядно покусанное яблоко (как бы здесь не построить дополнительных культурных и технологических смыслов) попадает в руки зрителю, забывшему, как яблоко выглядит в первоначальном виде, и жадно съедающему его, потому что есть, ух, как хочется.

Беларусский художник Дмитрий Задорин обратился к своим подписчикам с возмущением: его работу «Старо-Борисовский тракт» (1987) экспонируют в музее в усеченном формате в прямом смысле слова — обрезанной. Это не фотомонтаж и не фрагмент картины в каком-нибудь неграмотно составленном каталоге — это обрамлённый кусок работы, выполненной художником на ДВП 35 лет назад. По заверениям автора, картина была куплена с выставки и поступила в фонд Союза художников Беларуси. Если от реальной картины взаправду остался лишь этот фрагмент, то остаётся только догадываться о причинах такого обращения с работой, но мы оставим эту детективную загадку в стороне. Сделаем это для того, чтобы сравнить образы как отдельные и существующие на равных правах.

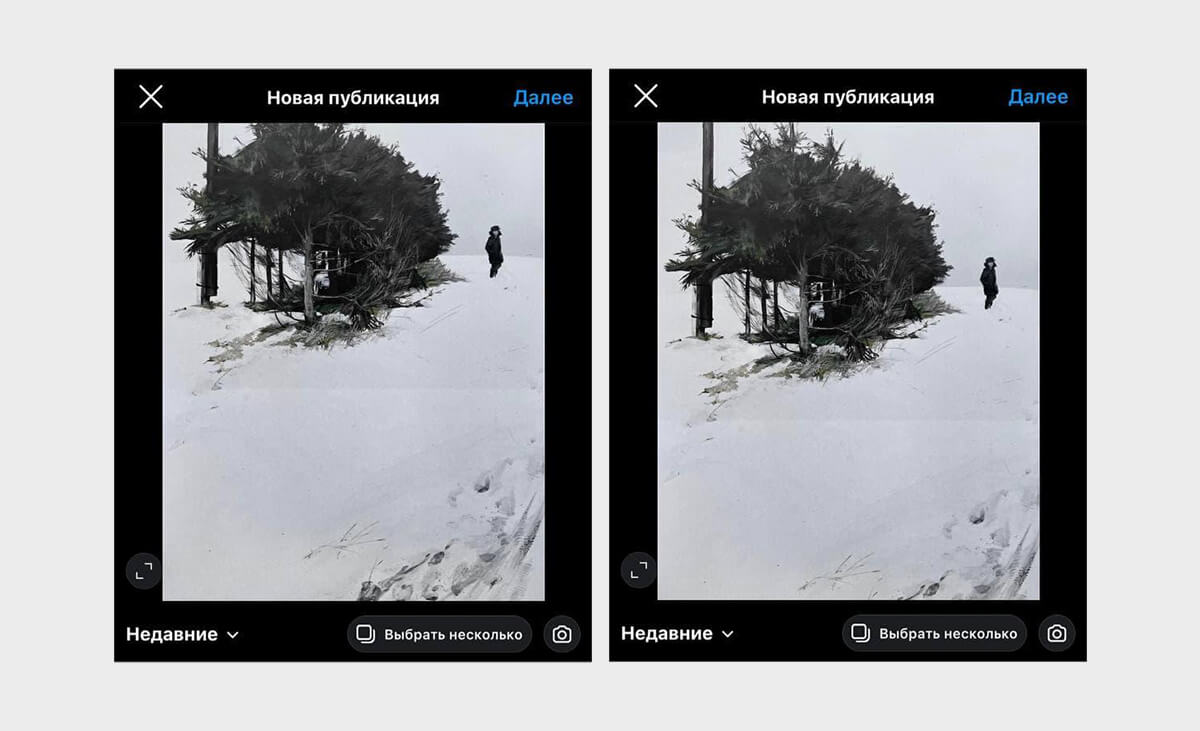

Начнем с того, что левое и правое изображения в содержательном плане почти ничего не теряют — мальчик на возвышенности, слева деревья и столб, зима. Так можно было вспоминать об увиденном, перечисляя факты, отрешенные от размышлений и домыслов. Информативно ведь ничего не потеряно, что могло быть совершенно иначе, если бы справа внизу была подпись автора, как это бывает традиционно. Здесь вспоминается авторская подпись Алеси Скоробогатой, включающая отпечаток пальца и изысканный росчерк. Лишение такого отличительного знака губительным образом сказалось бы на работе Алеси Скоробогатой, чьи работы, впрочем, как и работы Дмитрия Задорина иногда изобилуют декоративными плоскостями.

Фрагмент работы А. Скоробогатой «Медленный танец» / 2021

Стоит отметить, что восстановление по памяти содержания — это восстановление присвоенного. Предположим, я как наблюдатель смотрю на закат, тут же тянусь за телефоном, снимаю план и словно присваиваю эту красоту себе, по крайней мере, в том небольшом фрагменте, называемом снимком. Тут мы вновь обращаемся к пейзажному мотиву Задорина. Я опять же, как зритель, хочу поделиться увиденными впечатлениями и опубликовать фото картины, предположим, в ленте Инстаграм. Но как бы я не изощрялся, вытянутый формат не позволяет сделать публикацию всей работы — снизу или сверху будут отрезаны узкие фрагменты работы. Придётся искать ракурс, в котором картина будет хорошо сочетаться со стеной, полом и рядом с ней не будет лишних предметов.

Сам процесс кадрирования (в нашем случае, рамирования) становится осязаемым. Обратите внимание на характерные полосы серого цвета на холсте. Их появление наверняка связано с покраской рамы, и мы бы ушли от обсуждения безалаберности реставратора, ведь случайные полосы краски нам подсказывают об очередном симптоме кадрирования. В момент покраски деревянной рамы для реставратора сущность рамы занимала главенствующее положение, в то время как холст выполнял роль второстепенную. Работа над рамками кадра сообщает нам о зрительном импульсе субъекта, смещённом от деталей с поверхности холста на саму рамку, границу кадра и прилегающие к ней территории. Актуализация позиции рамки как границы кадрирования происходит в прекрасной серии фотографий Надежды Хмыль, которая пространству паспарту уделяет большое внимание, в отличии от того или иного вида на пейзаж.

Фото из Инстаграм-профиля Надежды Хмыль

В контексте репрезентации образа уже существующего, как можно к этому моменту заметить, слишком много субъективного. Все уже не только являются художниками (как отмечал авангардист Йозеф Бойс), но и вправе примерить на себя роль куратора. Куратор исходит из позиции заботливого друга, опекуна образа (стоит ли лишний раз напоминать об этимологии слова «куратор»), содействующего адекватному и более уместному времени способу ретрансляции образа.

События просачиваются сквозь пальцы, и единственно возможный способ что-то схватить и сохранить состоит в том, чтобы не мешкать. Однако запечатленная в каталоге картина Дмитрия Задорина — это тоже не картина Задорина, а печать фотографии, на которой она изображена. Да, сохраняющая первоначальную композицию, но тоже упускающая многие особенности живописности полотна. Уже не ясно, где больше первоначальной картины Задорина — на репродукции в каталоге или в обрезанном фрагменте в музее… Если первоначальную работу художника взять за единицу, то сколько осталось от этой полноты (единичности) в репродукции и сколько в живописном фрагменте?

С уважением и бесконечным восхищением, ваш К.И.!

Куратор Искусствоведов — исследователь визуальной культуры современной Беларуси. Особый интерес проявляет к природным мотивам, живописи, считает, что беларусское искусство самое передовое. Защитил диссертацию по переходным состояниям в пейзажной живописи современной Беларуси.

Образование:

Беларусский государственный университет культуры и искусств — культуролог-менеджер;

ИПНК НАН Беларуси — магистр искусствоведения.

Контакты:

Instagram

Приглашенный редакцией автор, фотографии: Куратор Искуствоведов

Перепечатка материала или фрагментов материала возможна только с письменного разрешения редакции.

Если вы заметили ошибку или хотите предложить дополнение к опубликованным материалам, просим сообщить нам.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Похожие материалы